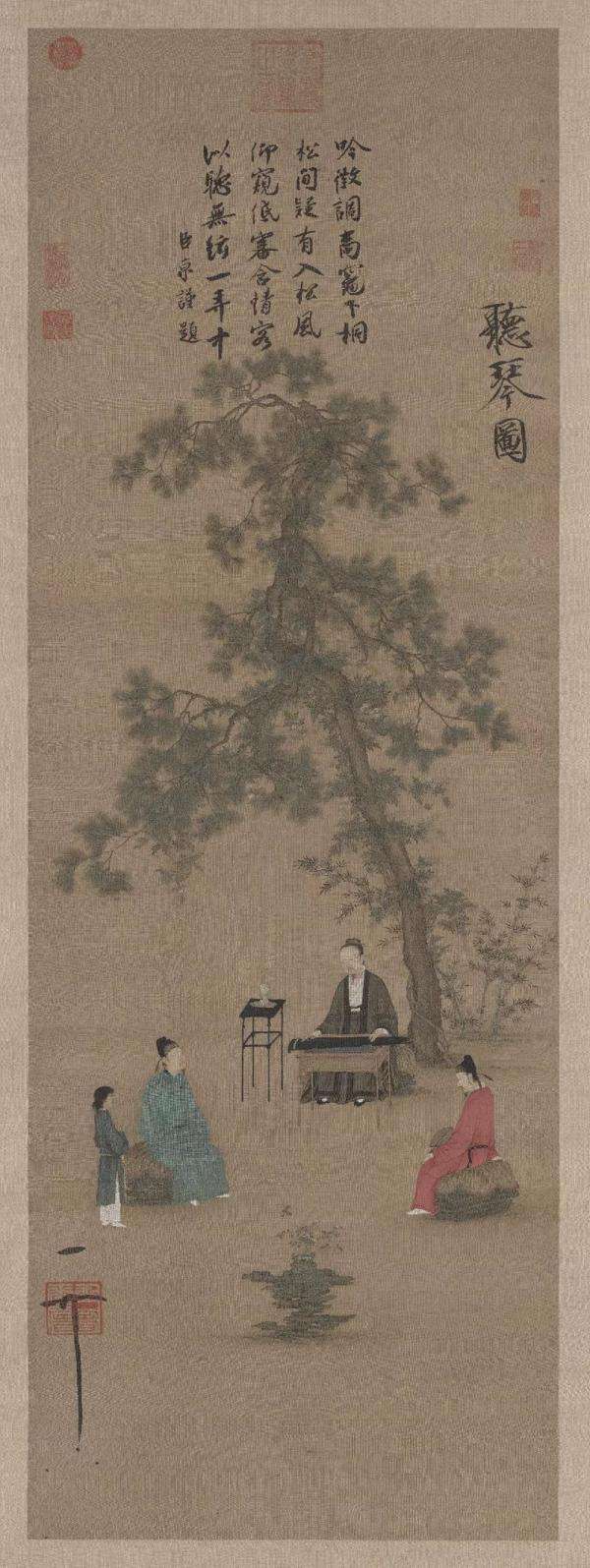

古琴裡的佛曲和嗔曲:《普庵咒》與《廣陵散》

時間:2021-07-02 歷史與文化

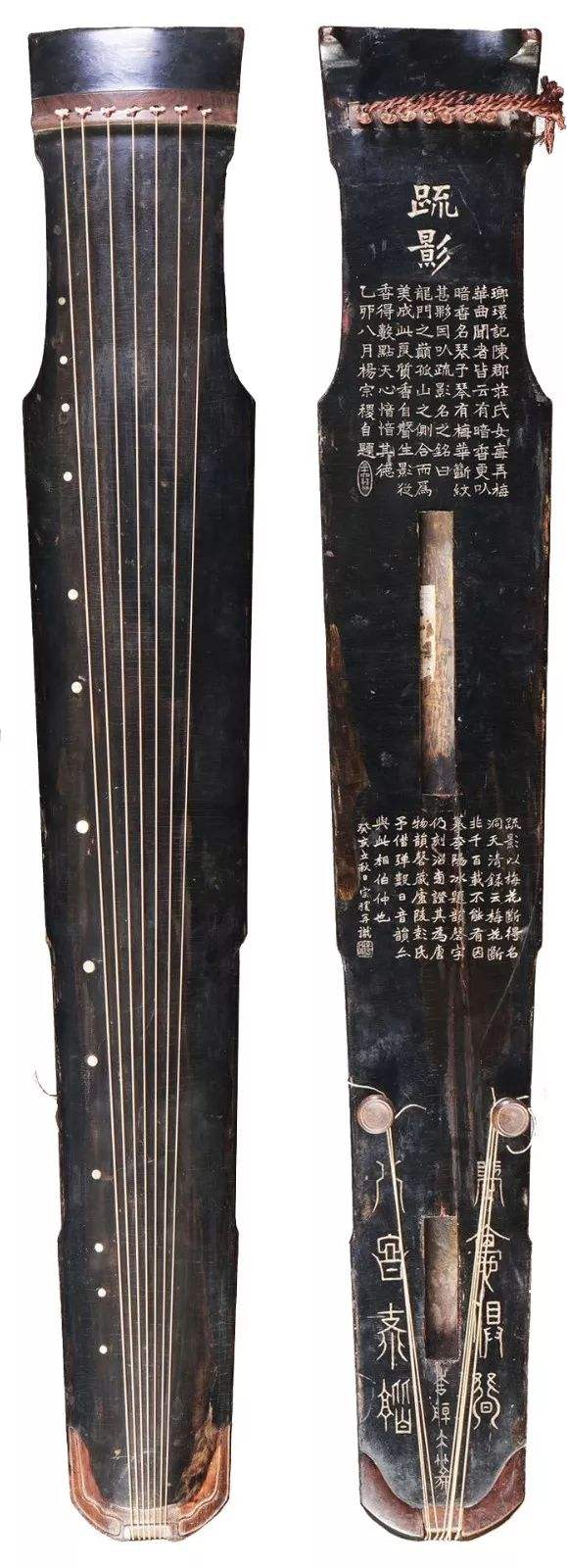

古琴裡有少量佛曲,《普庵咒》就是其中一首。相傳此曲是一位和尚寫的(可能是普庵禪師),靜下來細聽,你可以感覺到和尚撞鐘、敲打木魚、誦經的場面。古琴評論家葉明媚博士認為:“一般古琴曲講究氣疏韻長,而《普庵咒》則以聲為主,是聲多韻少,這在古琴音樂裡是較特別的。”葉女士所說的“聲”,主要是指構成樂曲旋律的骨幹音,即散音(用右手撥動琴弦產生的聲音)和不加變化的按音;“韻”則指潤飾性的音,如不同種類的震音、滑音等。聲和韻,一實一虛,古琴音樂注重聲,同時更注重韻,“聲韻兼備乃琴樂的優良傳統和特色”。

老一輩琴家溥雪齋擅操《普庵咒》,每撫此曲,必焚香。老派人對佛曲恭敬,講究這些細節。古琴“老八張”收了溥雪齋的《普庵咒》。溥雪齋是溥儒(心畬)的堂哥,他個頭很矮,但氣度不凡,貴氣十足,是個舊王孫。1954年北京古琴研究會成立,雪齋老人是發起人。

林友仁先生也擅《普庵咒》,有些琴家演奏此曲過快,林先生彈得較平和舒緩,未減少“聲”,又平添了“韻”。雨果唱片老闆易有伍先生曾提及,有琴家把《普庵咒》搞成小合奏,加了佛教法器進去。一首琴曲變成了實實在在的佛教音樂,這樣的改編未必妥當,可能“兩邊不討好”。

咒,在佛教裡是一種神秘的語言,你不能把它說破了,說破了,它的力量就沒有了。咒,要反復念,就可以得到佛菩薩的加持庇護,而產生一種不可思議的效果。遺憾的是,我們知道的咒,多是“詛咒”,把咒用在了壞的方面。哀哉!

相比佛家,琴曲裡反映儒家和道家思想的曲目更多,譬如儒家的琴曲有《文王操》《伯夷操》《箕子操》等等;道家的琴曲則有《漁樵問答》《鷗鷺忘機》《莊周夢蝶》等等。佛家思想對琴樂的影響有限,不及儒道兩家。

古琴裡還有一首著名的嗔曲《廣陵散》。“雨果”為古琴大師張子謙的外孫女戴曉蓮女士錄製的古琴專輯,收了《廣陵散》,是節本,8分30秒。張子謙晚年另一得意女弟子李鳳雲將“全本”彈了出來,15分23秒,“雨果”也出了CD。可從資料上得知,《廣陵散》長達二十多分,看來李鳳雲彈的也不是全本。一般古琴曲,很少超過10分鐘,《廣陵散》可謂一支“大曲”了。要彈好此曲,非得有功力、腦力、體力、指力和心力,李鳳雲“五力”具足。相傳《廣陵散》講的是聶政刺韓王的復仇故事。戰國聶政的父親為韓王鑄劍,因延誤日期而被殺,聶政立志為父報仇,入山學琴10年,修成絕技。韓王召他進宮演奏,聶政終於有機會實現刺殺韓王替父報仇的夙願。他把劍藏在琴裡,當韓王聽得入神時,聶政便從琴裡抽出短劍,朝韓王撲去,韓王當場喪命。以上是《太平御覽》裡聶政刺韓王的故事。司馬遷《史記·刺客列傳》寫了五個刺客,其中一個就是聶政。在司馬遷筆下,聶政的故事和《太平御覽》不同,在此不贅。

晉人嵇康最擅此曲,臨刑前彈完它,歎曰:“《廣陵散》於今絕矣!”今天我們雖聽不到“嵇康版本”的演奏,但《廣陵散》並未成絕響,還是輾轉流傳至今。古琴“老八張”輯一收了管平湖先生彈奏的《廣陵散》,22分15秒,應該是全本或者是最接近全本的長度。

不少琴家很忌諱《廣陵散》這支曲子,認為它滿腔嗔恨,不足為訓。大儒朱熹甚至說它“最不和平,有臣凌君之意”,宋元之後,文人很少碰它了。“雨果”給吳兆基老先生錄音,他就是不肯彈《廣陵散》,嫌它怨氣、殺氣太大,說:“彈這首曲子很費氣。”有些琴家撫琴,不過是自得其樂,何必彈《廣陵散》,跟自己過不去。

但要說音樂的殺氣,像抗日救亡歌曲《大刀進行曲》一類怎麼講?音樂的功能是多種多樣的,包括具有戰鬥性的、殺氣騰騰的音樂。

(作者是旅居新加坡作家)