花落何處:黛德麗和她的聲音

時間:2021-07-30 歷史與文化

(圖片來源自網絡)

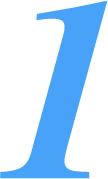

皮雅芙(Edith Piaf)的歌,會令人想到巴黎,想到波德萊爾的“惡之花”;而瑪琳·黛德麗的電影和歌,則會讓人想到戰前柏林夜總會的繁華。瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich,1901-1992)是德國人,20世紀最著名的女演員之一,她和嘉寶一樣有著傳奇的一生,而且,兩人都具中性之美,雌雄同體,氣場強大。銀幕上,黛德麗身穿燕尾服、頭戴高禮帽的造型讓整個好萊塢為之震驚。她既是男人的異性,又是男人的同夥。二戰期間,黛德麗去前線巡回慰問演出,無論在軍隊食堂還是在作戰指揮部,她與官兵們相處融洽。那時,她便是士兵中的一員。

美國歌星麥當娜一直想模仿黛德麗的造型,盡管表面很像,卻永遠抓不到黛德麗的神韻。麥當娜到底輕浮了一些,可以成為瑪麗蓮·夢露,但成不了瑪琳·黛德麗。細數一下早年好萊塢的頂級女明星,葛麗泰·嘉寶、英格麗·褒曼是瑞典人,費雯麗、奧麗維亞·德·哈維蘭和瓊·芳登這對親姐妹是英國人,奧黛麗·赫本出生比利時,童年在英國和荷蘭度過,這些歐洲女人確實比美國女人有內涵、有個性。

1930年,29歲的瑪琳·黛德麗主演了《藍天使》,一炮而紅,也為自己贏得了“藍天使”的稱號。之後進軍好萊塢,達到事業的巔峰。在主演《藍天使》之前,她在德國也拍過九部電影,但都無足輕重,她甚至想抹去早年的從影經歷,人生從“藍天使”開始。盡管在《藍天使》中她飾演的是一位年輕的低級舞女,粗俗淫蕩但仍展現了獨特的魅力,“法國畫家勞特累克看到她,一定會興奮得來幾個前手翻”。

《藍天使》的導演是約瑟夫·馮·斯登堡,他與黛德麗一共合作了六部電影,可以說,黛德麗的走紅,斯登堡起了決定性作用。蘇珊·桑塔格在她著名的《露營筆記》裡說“斯登堡與黛德麗的六部電影體現了驚人的唯美主義”。斯登堡對別人說過:“我就是黛德麗小姐,黛德麗小姐就是我。”這種“福樓拜式的句子”(福樓拜曾說:“包法利夫人就是我。”)確實說明了兩人的合作關係已經融為一體。

我記得,有一年新加坡國際電影節設有“向黛德麗致敬”專題,放映了她主演的10部電影,包括早年的《藍天使》《摩洛哥》《上海快車》 及1961年的《紐倫堡審判》。她後期電影的滄桑直逼費雯麗在《斯通夫人的羅馬之春》裡的表演。1984年,奧地利演員兼導演馬克西米連·謝爾拍攝了一部關於黛德麗的紀錄片,實際上黛德麗晚年一直隱居在法國蒙田大街一幢公寓裡,很少見客,更是拒絕一切媒體訪問。她之所以接受謝爾的采訪,是因為她和謝爾一起參加了《紐倫堡審判》的演出,而且欣賞謝爾的演技(他憑此片獲得奧斯卡最佳男主角獎)。我猜測,還有一個原因,謝爾是奧地利人,她的恩人斯登堡也出生於奧地利,後來僑居美國,成了美國導演。謝爾或許令她想到斯登堡。不過,她還是開出一個非常苛刻的條件:她只接受口頭采訪,不準錄像和拍照,甚至不準拍攝她公寓的內景。也就是說她只露聲不露色。她當然明白這把年紀,容顏衰老,風采不再;但聲音不同,聲音是抽象的,況且她聲音的磁性是出了名的,她的畫外音成了一個線索、一個提示、一把打開昔日風華的鑰匙。所以,這部紀錄片你只能看到“過去的黛德麗(老電影片段、老照片、新聞資料),而采訪的“聲音”就構成了“現在的黛德麗”。

(圖片來源自網絡)

倘若黛德麗一部電影沒拍,僅僅作為歌星,她也可以名垂青史。我有一張黛德麗的CD,美國哥倫比亞公司出品。她的嗓子沙啞低沉,一直沉下去,眼看就要落地,又反彈上來,有一種挑逗的誘惑力。她的招牌歌是反戰歌曲《莉莉瑪蓮》,後來這首歌成了法斯賓德電影《莉莉瑪蓮》的靈感源泉。她唱法文歌《玫瑰人生》完全不同於皮雅芙的唱法,各有各的好。她還有一首《彼得》,你聽她性感的一聲聲輕喚或嘆息——Peter,真讓人心癢和心動。難怪海明威說:“僅憑聲音,她就能打動你的心。”海明威確實被她打動了,兩人有過一段“柏拉圖式戀情”。2007年,美國波士頓肯尼迪總統圖書館對外展出了30封海明威寫給黛德麗的書信和電報,信中,海明威稱呼黛德麗為“我的小卷心菜”(kraut)。關於小卷心菜的昵稱,我們在張愛玲《談吃與畫餅充饑》一文中也得到了證明,張愛玲寫道:“最具代表性的德國菜又是sauerkraut(酸卷心菜),以至於kraut一字成為德國人的代名詞,雖然是輕侮的,有時候也作為昵稱,影星瑪琳黛德麗原籍德國,她有些朋友與影評家就叫她the kraut。”

希特勒也被黛德麗迷倒,他上台後,派宣傳部長戈培爾去見黛德麗,邀請她回德國並開出頗為誘人的條件,全力把她打造成“第三帝國”藝術界的標志性人物。黛德麗當然拒絕了。

上世紀50年代,美國民謠歌手皮特·西格創作了一首著名的反戰歌曲《花落何處》(Where Have All The Flowers Gone),這首歌我最早聽的是“彼得、保羅和瑪麗”演唱組的版本,後來又聽過瓊·貝茲(Joan Baez)的版本,最近看了黛德麗上世紀60年代初演唱這首歌的實況錄像,比較之下,還是黛德麗的表達最深刻,姜是老的辣,從《莉莉瑪蓮》到《花落何處》,黛德麗演唱反戰歌曲總是那麽令人刻骨銘心,從錄像上看,唱到後半部,她臉上的肌肉都在顫抖,她對戰爭毀滅性的感受簡直和上過前線的軍人一樣強烈。她是個女低音,盡管聲音低沉,卻非常有力。歌詞美得像詩,層層遞進,剝開主題,那份對戰爭的控訴,黛德麗把握得恰到好處。

(圖片來源自網絡)

黛德麗的歌像鴉片,聽了會上癮,她似乎不是在唱,她是在訴說,她就這麽呢喃著,很頹廢、很正義、很性感、也很深情,情到深處只能有氣無力,那綿綿不絕的有氣無力反倒成了一種持久的力量,像把“軟刀子”,不知不覺你就被中傷了,不去管它,這傷口自己又愈合了。

(作者是旅居新加坡作家)