榴槤神話

時間:2020-03-13 歷史與文化

榴槤,使我聯想到馬勒的音樂,七分苦三分甜,既讓人沉溺又令人亢奮,但最終是美妙的、顫抖的、令人回味的。把榴槤比作馬勒的作品,其實太過抽象了。我還是覺得郁達夫對榴槤的形容比較靠譜:“有如臭乳酪與洋蔥混合的臭氣,又有類似松節油的香味,真是又臭又香又好吃。”

沒有哪種水果像榴槤一樣得到截然相反的評價,有人極喜歡,有人特厭惡。不管怎麼說,在南洋,這個並非人人擁戴的怪傢伙,還是贏得了水果之王的尊稱。

剛來新加坡時,我不排斥榴槤,但也不覺得多麼好吃,抱著可有可無的態度。我的老師王潤華教授有時會請外地來的學者吃榴槤,我也跟著沾光,總是淺嘗輒止,無動於衷。師母淡瑩可真是一個“榴槤控”,提到榴槤滿臉放光。師母淡瑩在馬來西亞霹靂州江沙長大,她說小時候她們吃榴槤是很豪放的,因為家裡兄弟姐妹多,母親總是往榴槤攤前一站,指著說,這一攤或這一筐我買了。攤主送貨到家,一群孩子蹲在地上,圍著榴槤吃,一開始家長開榴槤的速度,趕不上孩子們吃的速度。當然,吃的速度越來越慢,最後吃不動了,也動不了了。那個時候,所有的榴槤都叫榴槤,哪裡像現在名目繁多:貓山王、紅蝦、林鳳嬌、黑刺、太杬、XO、金鳳、竹腳,等等。最近我們聊到榴槤,她的臉色也暗淡了下來,一是因為她覺得榴槤沒以前好吃了,二是價格越來越貴了。最初,關於榴槤的知識,都是從王潤華老師那裡得來的。王老師寫過一本《榴槤滋味》的書,讀了頗受益。

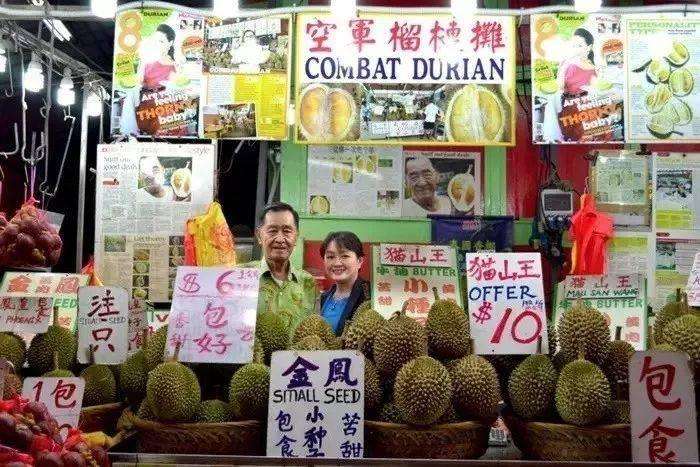

前幾年的時候,馬來西亞同事說:“今年天熱雨少,榴槤好吃。”一直記著這句話,於是和朋友一起吃了大名鼎鼎的“邱家有機榴槤”。四個人“掃”了半袋子,價格不菲。人啊,就是無情,之前念念不忘馬裡士他路的“空軍”榴槤攤,自從吃了邱家榴槤後,就把“空軍”休掉了。邱家榴槤有一種紅蝦,很小,整粒榴槤只有孤零零的一瓣肉,俗稱“紅蝦孤”,極品。在邱家還吃過一種叫“太杬”的榴槤,也好。我個人最喜歡的,還是貓山王,用文字沒法寫出它的好,在這種至味面前,我們都成了詞窮的薛蟠。聽說砂拉越有一種紅瓤榴槤,有人贊有人彈,未吃過,不知究竟。蔡瀾說他去馬來西亞勞勿(RAUB)附近一個小山谷裡吃老樹榴槤,這些老樹長在懸崖邊,山谷間懸一張網,接榴槤。想想這個畫面,都令人心動。

榴槤極其滋補,“一隻榴槤三隻雞”。在沒有“偉哥”的年代,它無疑就是一粒碩大的壯陽丸。我猜想,早先每到榴槤季節,婦女的受孕率應該比平日高吧?由此看來,“榴槤出,紗籠脫”的“脫”字所指,不僅是典當的意思,或許還有“寬衣解帶”的隱喻。榴槤另一神奇之處是“長了眼睛”,絕對不會掉下來砸在人的頭上,除非那個人罪孽深重。這是先人借榴槤勸善懲惡,把道德觀念附加給了榴槤。當然,科學的解釋是:除非暴風驟雨,榴槤多在半夜掉落,故砸不到人。凡事總有例外,我認識一位朋友的伯父,就是被榴槤砸死的,不過,我們從不在他面前提這事。

有次和郭振羽羅伊菲夫婦、王潤華淡瑩夫婦一起吃飯,大家聊到榴槤。榴槤,能被封王,自有民俗學和人類學的意義。早期的南洋華僑都迷信榴槤有一種魔力,一旦吃上癮了榴槤,便流連忘返,就會落籍南洋,扎根下來。郭教授和羅老師卻不吃榴槤,受不了它的味道,郭教授打趣說:“我有幾個愛吃榴槤的朋友一個個都離開新加坡了,反倒是我和羅伊菲‘流連’下來了。”可見,不吃榴槤照樣能留下。

當初,下南洋的華人為了能“安定”下來,把希望寄託在榴槤上,並賦予它“神果”的特性。到了今天,新移民在“留下來”這個問題上,有了更為複雜和圓滑的思考,失去了先民的虔誠和單純,不再迷信榴槤的神性,甚至一笑了之。

榴槤,將演變成一種新的神話。舊的元素將被顛覆,新的內容正在構建。

(作者是旅居新加坡作家)