美國反警暴示威背後的社會結構性不公

時間:2020-06-10 美國

5月25日,明尼蘇達州非裔美國人喬治·弗洛伊德(George Perry Floyd)遭暴力執法的警察跪頸致死。該事件引爆了全美反種族主義和反警察暴力的示威遊行。不顧新冠疫情還在蔓延,數以百萬計的美國民眾走上街頭,奮起抗議。

抗議暴力化原因複雜

在最近十多天的抗議中,民眾與警方發生了衝突,抗議者中有一些人採取了激進的言行,讓示威活動蒙上了強烈的暴力色彩。這讓包括許多國人在內的人們困惑和反感,認為抗議已演變為騷亂甚至暴動,是非正義的,應予以鎮壓。

而真實的情況是複雜的,遠不是我們表面看到的那樣簡單,不能憑藉局部的認知來評判整個事件的因果是非,更不應被一些極右翼媒體斷章取義、顛倒黑白的宣傳所誤導。

無疑,暴力的氾濫不是好兆頭,也一定會對一些個人及整個社會帶來傷害。其中,部分示威者對公共設施和私人店鋪的打砸搶燒,是應當被譴責的,相關參與者也應該承擔法律責任。

但是,我們在談論這些暴力行為(以及激進的、支持暴力的言辭)時,不能忽略示威者使用暴力的背景,不能拋開體制與社會結構問題。不考慮事情的深層因素與複雜性,就會被表面所呈現的“局部真實”迷惑,繼而偏離真相,誤入判斷的歧途。

“三座大山”下美國弱勢群體的憤懣與掙扎

在美國,種族歧視、警察暴力執法、階級不平等,都是根深蒂固的社會惡疾。而當其中二者甚至三者匯合在一起,更是製造了數不清的人間悲劇。

弗洛伊德之死,只是這麼多年下層黑人被美國警察系統殘暴對待的其中一例,得到視頻拍攝全程的一例。在他之外,備受歧視與排擠的非裔等少數族裔、遭受警察暴力的無辜者、窮困潦倒的底層民眾,有數千萬之多。

他們是美國社會結構性不公的受害者,是體制缺陷下的沉淪者。黑人無論是人均收入,還是醫療、治安、住房、教育等公共服務的各方面,均處於美國社會的下游。這並非他們努力學習和工作就可以改變(當然他們自身也的確需要自強和自律),而是植根於社會環境造就的不平等,以及這種不平等帶來的惡性循環。公然的歧視如今已很少,但隱性的偏見及這些歧視和偏見所造成的壓迫,在日常就業和生活中被邊緣化造成的惡果,卻依舊在21世紀的美國頑固存在。

而美國警察的暴力執法,在發達國家中是最突出的。由於美國治安欠佳,持槍率極高等原因,美國警察時刻要面對很大的危險,執法也就趨於暴力。但即便有原因,也不能成為警方肆無忌憚使用暴力(尤其不必要武力)的藉口。這就像戰爭是殘酷的,但是屠殺戰俘和平民卻始終是犯罪,不能以面臨危險來為暴行開脫。

而且,特朗普執政以來政策的保守化與社達化(編者註:社會達爾文主義),也涉及到了警察執法。去年秋天,明尼阿波利斯警察工會主席鮑勃·克羅爾就在支持特朗普的集會上稱,“感謝(特朗普)總統終結了奧巴馬‘對警察的壓迫’”,還稱特朗普政府“給罪犯戴上手銬,而不是給我們帶上手銬”。顯然,特朗普治下警察所受的約束更少了。

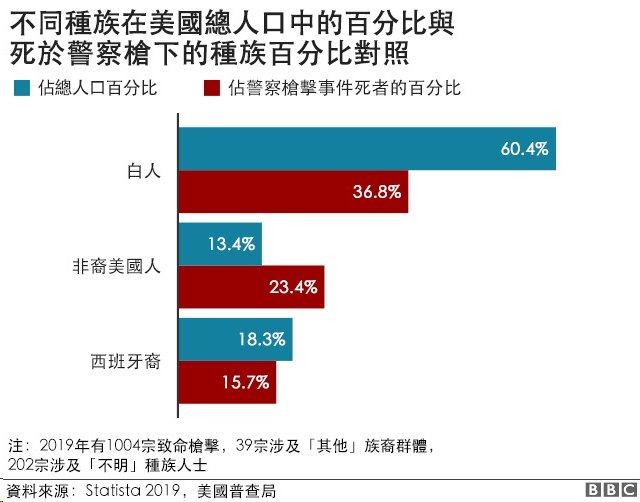

據“人權觀察”報導,有研究顯示,警察對黑人使用武力的比率大大高於白人,包括電擊槍、狗咬、警棍和拳打腳踢。“人權觀察”組織通過對俄克拉荷馬州塔爾薩市警察局的調查發現,警察對黑人使用電擊槍的比率幾乎是白人的三倍,而黑人遭受警察暴力的頻率則是白人的2.7倍。警方也會“看人下菜碟”,往往針對看起來是下層的貧民、弱勢者濫施暴力。因為對於衣冠楚楚的人,警察擔心收到狀告的傳票,對貧苦民眾則沒那麼多顧慮。因此,下層民眾是警察暴力的主要受害者。這就涉及到第三個問題,也是示威暴力化的最主要原因,即美國的貧富懸殊、階層差距問題。

美國的貧富差距與階層固化程度,同樣是發達國家中最為嚴重的。2018年,美國基尼系數高達0.485,列G7國家首位,在OECD成員國及全世界都名列前茅。美國的億萬富翁世界最多,而同時又有3800多萬人生活在貧困線下。巨富與赤貧,對比鮮明。

這種懸殊的貧富差距,不僅讓不同的美國人生活得天差地別,更讓階層之間的界限牢固難破。富者越富、貧者越貧,各自循環。窮困的孩子難以打破“玻璃天花板”實現階層的躍升,富有家庭的子女出生後就一直享受優良的教育、卓越的生活環境。貧民區的青少年酗酒、鬥毆、盜竊,因為他們沒有出路。既得利益者已經設計了有利於他們自己的制度、營造了利於精英“利滾利”的社會系統。在高度固化的社會階層分野、懸殊的貧富差距下,“個人努力”的作用微乎其微。

而警察對底層的暴力,也可視作是統治階層以暴力手段解決經濟不平等衍生的社會問題。據“人權觀察”報導,全美各地官員均分派警察處置涉及毒品使用、街頭流浪、精神健康和貧困等情況,因遊蕩、持有自用毒品、從事性工作等理由對貧困和弱勢的民眾實行不必要的逮捕,而非注資於適當服務機構,以治安以外的方式解決。

“激烈的正義”仍有存在的必然性

面對種族歧視、警察暴力、階級不平等這“三座大山”,示威者採用一些過激行為,是無可厚非的。這“三座大山”,不是文字寫的這麼簡單,它是沉重的,壓彎了多少美國人的腰杆,毀壞了多少人的人生。許多人只看到示威者的暴力,卻忽視了讓他們憤怒的根源,無視更加普遍的、日常存在的剝削與壓迫,無視特朗普上台以來對弱勢者日益強化的壓制。

正義有時需要沉靜,有時需要憤怒,需要流血犧牲。從歐洲三大工人運動,到20世紀初社會主義浪潮的風起雲湧,再到上世紀60年代歐美的民權與反戰運動,正義的抗爭經常是暴烈的、激進的。雖然美國不像一些專制國家那般橫暴、徹底阻塞人民言路和抗爭路徑,但結構性壓迫同樣讓底層難以以“正規途徑”尋求正義。

面對頑固的反動、來自國家機器的暴力,弱勢的民眾不得不以激烈的言行來呼喚正義。如不夠激烈,就無法撼動僵化的體制,也不能讓麻木的社會產生反響。暴力的背後,是美國弱勢群體深深的無奈。

當然,暴力不應被提倡,抗議回歸非暴力是應有之義。作為示威抗議的參與者,需要節制自己的言行,盡可能以中道平和的方式表達訴求,以暴制暴不是解決問題的良方。但我們不能無視結構性不公,而特意苛責示威者的一舉一動。在美國建立更合理的警政體制、進行系統性社會改革之前,“激烈的正義”,或者說“以激烈方式尋求正義”的行為,仍有其存在的必然性。

(作者是旅歐國際政治研究者,自由作家)