路易斯·康:因為有了光

時間:2020-10-27 歷史與文化

最近讀柯布西耶的書,搜索他的資料,像一簍螃蟹一樣,抓一個又咬出了另一個——同樣偉大的建築奇才路易斯·康(Louis Kahn)。把他倆聯繫在一起的是:光。確實,光是他倆建築中最重要的元素之一。柯布西耶說過:“建築是在自然光線中塑造空間量體的莊嚴遊戲。”路易斯·康則說:“建築本身是不存在空間的,除非有了光的存在。”康崇拜光,認為光是人與神之間的一種對話,他的作用就是展現這種對話。

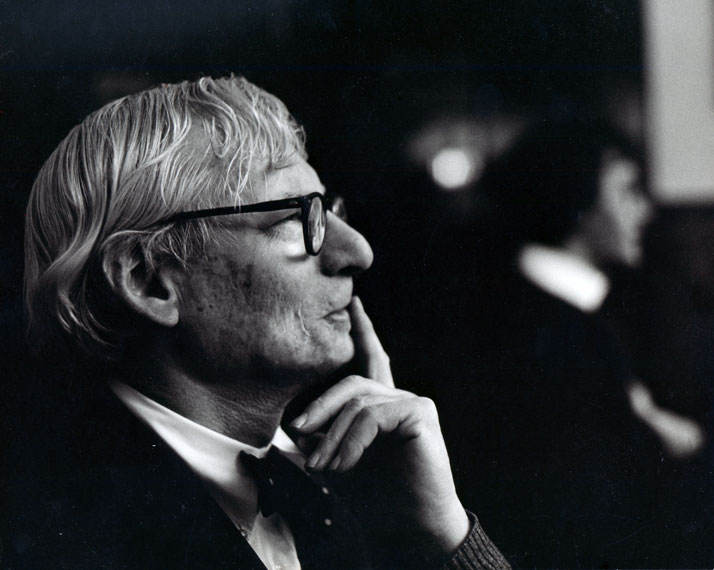

這些天才的建築師在人格上並不完美,柯布西耶是政治投機者,甚至願意為法西斯服務。他不僅是建築師也是城市規劃師,所以大家還是原諒了他,覺得要實現他的宏偉計畫必須與統治者建立良好的關係。路易斯·康則另有隱情與道德缺憾。康不善交際,矮個子,臉上還有明顯的燒疤,在學校中被稱為“疤面人”。同學們嘲笑他的疤痕,可又離不開他,因為康可以幫他們做畫圖作業。

康雖然其貌不揚,但很有女人緣,除了妻子還先後隱藏了兩位女友。妻子為他生了一個女兒,一位女友也為他生了一個女兒,另一位女友為他生了一個兒子,兩任女友都沒有妻子的名分。他唯一的兒子即私生子納撒尼爾·康在2003年拍攝了一部紀錄片《我的建築師》,得了奧斯卡最佳紀錄片提名。路易斯·康是愛沙尼亞裔猶太人,五歲時隨家人移居美國。他曾執教賓夕法尼亞大學,賓大的建築系非常有名,中國第一代建築師幾乎都出自這裡,譬如楊廷寶、童寯、梁思成等。

路易斯·康1974年去世,活了73歲,那年他的兒子納撒尼爾·康才11歲。兒子長大後,四處尋訪父親的建築,他用這樣的方式重新認識父親。拍攝紀錄片時,康的妻子已經去世,但他的兩任女友(包括導演的母親)都出鏡接受了採訪。令人驚訝的是,她們都獨身到老,對路易斯·康幾乎沒有任何怨言,似乎只有懷念。這兩位女士絕非等閒之人,她們是康的助手和合作者,兩人都為能參與康的設計工作而感到自豪。我想她們愛的是康的才華,是康的心靈伴侶。路易斯·康被稱為“建築師中的哲學家”,他也很會寫信,女友懷孕後,並不能給她一個明確的答覆,他一本正經地寫道:“你必須從哲學的角度來看這個問題。”老太太面對鏡頭,苦笑說:“我的餘生必須哲學地度過,可這有什麼用?”是的,生活可以哲學,但生活不僅僅是哲學啊!這讓我想到李約瑟與魯桂珍的曠世奇緣,不過,幸運的是魯桂珍總算熬出了頭,李的原配去世後,89歲的李約瑟娶了85歲的魯桂珍。

康的名言是:“對那些低能的建築師來說,建築不過是用來掙錢的,而不像它所應該的那樣——創造美感和藝術。對我來說,建築不是商業事務,而是我的宗教,我的藝術信仰。”路易斯·康性格剛正不阿,不會迎合雇主,所以他的中標率不高,留下來的建築也不多,這和貝聿銘相反。最有名的例子就是競標肯尼迪圖書館,肯尼迪的遺孀傑奎琳親自主持招標工作。她去貝聿銘的公司察看,貝聿銘身上具有江南文化的雅致,柔情似水,彬彬有禮,西裝筆挺;大廳、走廊、辦公室四處鋪滿鮮花,迎接貴客,傑奎琳當然高興。她去路易斯·康的公司,則見康的辦公室凌亂不整,桌上擺著剩了兩天的三明治殘渣。康本人是不修邊幅的名士作派,直來直去,不會花言巧語,在社交上他哪裡是貝聿銘的對手?可想而知,傑奎琳把項目給了貝聿銘。紀錄片中貝聿銘也接受訪問,以他一向的謙虛口氣說自己的幾十個建築抵不上路易斯·康的五六個經典之作。貝聿銘,當然是第一流的建築師,可是比起康還是差了“一點點”。這一點點,有的人用一生也沒法獲得,哪怕你活得再久。就如楊德昌電影具有的品質,李安再怎麼努力也達不到。

柯布西耶、路易斯·康,他倆都在印度留下了不朽傑作,成為建築愛好者朝聖的對象。尤其是康,晚年奔波於美國、印度、孟加拉國之間,把自己晚期最成熟的作品帶到了東方。中國改革開放之後,很多西方建築名家紛紛前來展示才華,建起了一幢幢口碑不一的作品,但他們中有誰可以和柯布西耶、路易斯·康相比?一個也沒有。

2019年夏天,我去朝拜台北北投法鼓山“水月道場”(農禪寺),它是台灣建築大師姚仁喜設計的。我想姚仁喜一定受到路易斯·康的影響。這個建築沒有飛簷斗拱,完全是清水混凝土結構,是對傳統寺廟建築的顛覆與重構。光影效果非常迷人:空靈,虛幻。因為有光,也便有了幽深和崇高。

隨著時間的推移,路易斯·康的影響越來越大。

紀錄片《我的建築師》裡有一段拍得非常好,納撒尼爾·康在加州薩克生物研究所(康最經典的作品之一)中間的廣場上獨自溜了一場精彩的旱冰,他在父親建築的懷抱裡優雅地撒了一把歡。他找到了懷念和發洩的出口,一切都和解了,歸於平靜。只有路易斯·康的建築立在那,美不可言。

(作者是旅居新加坡作家)