囚徒與王子的朋友圈

時間:2021-01-07 歷史與文化

白渡橋下的長治路及相連的東長治路,都被囊括於宏偉的“北外灘”藍圖,這條路上的房子並沒通通拆光,一些有歷史價值的建築還是被保留下來,只是積滿木心紅塵記憶,“像走進了陀思妥耶夫斯基的小說中”的那棟老公寓不在留存之列,讓人感慨:不是哪裡都有一個“烏鎮陳向宏”。

有人說,所謂世界,不過是一條一條的街。讀鐵戈的《木心上海往事》,一個個熟悉的路名分外扎眼:海南路、乍浦路、吳淞路、溧陽路……80年代我隨父母從外灘另一頭的北京東路搬到木心舊居附近的東長治路住過幾年,從沒想到,虹口這幾條不起眼的街道,曾聚集這樣一批各負才具的藝術家,而從青年到中年的木心,也並非後來人們印象中的“隱士”。

在這塊地方,當時還叫孫牧心的才子,和友朋往來頻繁:鋼琴家金石,作家徐永年/周捷夫婦,畫家陳巨源/陳巨洪兄弟,王元鼎、唐燾、梅文濤,本名陳林俊的忘年交,後成學者/畫家的鐵戈……他們的亭子間“畫展”,小屋裡的文學“沙龍”,私宅中的地下音樂會,一次次“嘯聚”,有飲宴有談笑,有冷場有悲劇,就像某個網友寫:天吶,讓人想起了當年巴黎!

(木心上海時期的朋友:徐永年(左起)、陳巨源、梅文濤、唐燾)

虹口的小巴黎,是個不大的圈子。鐵戈回憶,這個小小朋友群在孫牧心加入之前就已存在,最先把他帶進圈子的是王元鼎,緊接著在大家手頭都拮據的60年代初,陳巨源粵菜館宴請孫牧心,才學最佳又風度翩翩的孫牧心頓然成為中心,讓所有人引以為傲。

雖然50年代也遭惡運,孫牧心的人生長期陷入低谷,在被囚禁和放回工廠強制勞動之間輪轉,是從進了這朋友圈幾年後開始的。現身“沙龍”的孫牧心,總是衣冠楚楚言笑晏晏,朋友雖有耳聞,卻沒人清楚他為什麽,又如何被審查監管。某日畫家梅文濤去上海創新工藝品一廠聯繫業務,進門就看到他穿著補丁工作服,正彎腰用雙手在廁所通到墻外的陰溝裡撈污穢垃圾,大為驚訝。抬頭的瞬間他也看到了梅文濤,立刻移開視線。多年裡他不僅幹著最苦最髒最累的活,還經常挨打受罵。工廠所在弄堂的居民,曾目睹他被人反扭雙臂,強迫跪在車間水泥地上。但走進小樓裡朋友的亭子間,在眾人面前談詩論畫的孫牧心,從沒狼狽之相。是囚徒也是王子,白天和夜晚,勞動時和放工後,儼然兩個世界。

陳丹青在《木心上海往事》的序言裡說,除了追憶林風眠、席德進,還有《同情中斷錄》裡那夥藝專同學,大部分故舊都沒入木心文章。其實不然。在紐約木心已把和這群舊友往還間的重要事件、思緒心跡,密碼一樣記在《西班牙三棵樹》裡。書在台灣出版時,連編輯和最親近的陳丹青都不解其意。後來,讀破天書般其中幾則的,還是當年朋友,親歷的情境中人。

木心有俳句:“我像尋索仇人一樣地尋找我的友人。“愛與恨強烈如此。他另有個“冷賢”的說法。冷,友情斷了就不再重續;賢,絕交不出惡言。有不少“冷賢”實踐的他,自嘲是“斷交的熟練工人”。

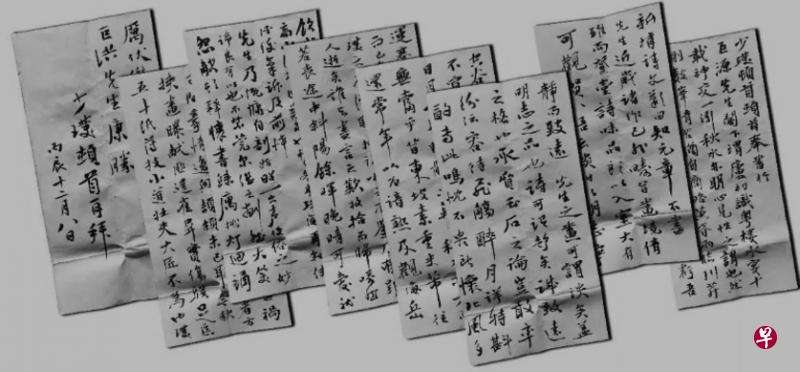

(上世紀70年代木心寫給畫家友人陳巨源的信。取自《木心上海往事》)

這圈裡的朋友,後來和孫牧心絕交的好像只有王元鼎,此事與孫牧心50歲生日時向眾友展示自己50幅轉印畫,卻遭“冷遇”有關。最著名的斷交,發生在他與音樂家李夢熊之間。李是他文革前的朋友,初見面一談三四天,投契到能互相一語道破對方文章的天機。外出散步李風衣敞開,一手拎著裝咖啡的暖水瓶一手拿兩只杯子,談累了就坐下。不料友情戛然而止,木心說:“60年代我外甥女婿寄來英語版葉慈全集,我設計包書的封面,近黑的深綠色,李夢熊大喜,說我如此了解葉慈,持書去,中夜來電話,說丟了。我說不相信,掛了電話,從此決裂。”

木心的摯友中畫家潘其流是結交最久感情最深的,兩人的生命軌跡也驚人相似。潘是林風眠愛徒,是他引薦孫牧心去見大師。從杭州到上海到美國,大半生的至交卻沒走到最後。裂隙的由來有幾種傳言,能肯定的是,潘從美國歸來已到了杭州欲往烏鎮,木心避而不見。

除了作家徐永年公子徐星宇和畫家陳巨源在烏鎮獲木心接待,當年活動於虹口一帶的膩友,在孫牧心赴美後都不曾再見他。大家慢慢也老了,但從未忘記他,逢聚會必談他,關心他在海外的狀況,傳閱他的文集。他們不知木心1994年底悄然回虹口住了40天,但曉得2006年老友繞過上海徑自去了家鄉。五年後他們在媒體上震驚地獲悉木心死訊。

或許孫牧心成為木心後的一番“奇言”,可以撫慰昔日友人:“我愛的物、事、人,是不太提的。我愛音樂,不太聽的。我愛某人,不太去看他的。現實生活中遇到他,我一定遠遠避開他。這是我的乖僻,是為了更近人情”。

(作者是旅居加拿大作家)