一年365天,“戰鬥民族”每天都有喝伏特加的理由

時間:2019-10-24 俄羅斯

【編者按】三策智庫網自今日起,將陸續發表上海外國語大學學生在“全球重大事件多語種全媒體報道”課程中,以中俄建交70週年及中俄關係為主要選題的佳作。三策智庫雖主要聚焦來自新聞界專業人士的聲音,但同時也將目光和希望寄託在優秀的青年人身上。此次登載青年習作,旨在為他們提供一個展現新聞理想以及溝通交流的平台,望讀者用包容和發展的眼光看待並給予建議、鼓勵。同時,感謝曹景行老師為《青年習作》欄目作序。

我們為什麼會去俄羅斯

先說一件三年前的小事。2016年11月8日星期二,美國總統大選之日,我們所在的賓州州立大學已是深秋。寒風細雨的午夜,校園裡已經沒有什麼人。賓州正是決定勝負的最關鍵搖擺州。形勢對特朗普越來越有利,校內學生絕大多數支持希拉里的早就心灰意冷陸續散去。學生活動中心HUB的大廳裡只剩下我們幾位來自中國的學生,仍然關注著電視直播的選情變化。結果,第二天當地報紙頭版大選報導,用的照片竟然就是電視機前的我們的學生。

那年,我們可以說是在現場看著特朗普當選,就像八年前和四年前看著奧巴馬當選和連任一樣,當然不是同一批學生。上海外國語大學“全球重大事件多語種全媒體報導”的課程始於2008年,今年已是第12個年頭。每年我們從全校優秀學生中再選拔出20名外語和專業能都很不錯的尖子,到當年世界上發生大事的地方去採訪報導。去年以阿根廷的G20峰會為主題,前年是法國大選和泰國國王葬禮,今年輪到了俄語專業,選題就是中俄建交70年和當前中俄關係。

我們的課程已經成為上海市高校優秀科目,但最重要的成果是參加的學生在短短兩三個星期內的快速成長。作為老師,我們等於是把那些基本上沒有新聞經驗的大孩子,一下就推到國際新聞採訪報導的第一線,與世界各國最重要的媒體和資深記者踏上同一個舞台。結果,本來不會開口提問的孩子,突然變得自信起來、勇敢起來,在新聞事件和新聞人物面前會感到以往從來沒有過的興奮。更辛苦的是每日每夜反復修改稿子和視頻,擠掉了他們一半以上的睡覺時間,最終拿出還算可以的作業。

下面幾篇是我們的公眾號第一批發表的,最後拖慢刊發速度的,不只是俄羅斯網速本來就慢,更是因為從那幾天往國內傳送視頻竟然遇到新的屏障,不得不用迂回的辦法讓國內同學幫忙接力轉發。還有其他作業跟著會來,有請各位以資深新聞人的眼光給他們打分吧。

說起俄羅斯,許多人腦海裡冒出的第一個關鍵詞就是伏特加。作為俄羅斯的“國酒”,用穀物或馬鈴薯為原料多次蒸餾而成的40度標準伏特加一直深深嵌入在“戰鬥民族”的歷史與文化之中。某種程度上,我們可以毫不誇張地講,沒有伏特加,就沒有俄羅斯。

伏特加與俄羅斯一相逢便勝卻人間無數

伏特加一經問世,就再沒有從俄羅斯的政治、經濟和社會議程中離開。近500年俄國歷史隨處可見它的影子。一部充滿波折、血淚和傳奇的伏特加發展史,就是整個俄羅斯歷史的精華濃縮。討論俄羅斯的民族性格,如果拋卻伏特加,大概也無從談起。俄羅斯人創造了伏特加,伏特加反過來又塑造了俄羅斯的全部歷史。

伏特加曾是沙皇充實國庫的“稅收大戶”,也是斯大林鼓舞軍隊士氣的“秘密武器”,還是西伯利亞人對抗嚴寒的“萬能神水”,更是俄底層人民忘卻煩惱的“快樂秘訣”。列寧和戈爾巴喬夫對其避之不及、恨之入骨,普通老百姓卻對它俯首稱臣、無法自拔。從沙皇俄國到蘇聯再到新的俄羅斯,多任政府幾次三番頒布並實施禁酒,依然無法阻隔俄羅斯人對伏特加的迷戀與癡情。有多少次自上而下的強行打壓,就有多少次自下而上的強勢反彈。最後被迫放棄的永遠是當局,而再度高高興興進入酒精世界的仍然是人民。

伏特加在俄羅斯各地,都屬於存在感極強的經典商品。從符拉迪沃斯托克到哈巴羅夫斯克,從伊爾庫茨克到莫斯科,最後直至俄羅斯通往歐洲的視窗聖彼德堡,一路自東向西走來,我們在踏入的每家超市里都能發現佔據足足好幾排貨櫃的酒水區,而伏特加一定占地最多。

抵達遠東邊境城市哈巴羅夫斯克的第二個晚上,為了從酒店一樓吧台的酒保那裡“套取”更多一手資訊,我們在通俄語的同學幫助下,點了一個shot的伏特加。酒保從冰箱裡取出還結著凝霜的shot glass和一瓶冰鎮的伏特加為我們斟到杯子約4/5的位置。據他介紹,冰鎮過後的伏特加,就著同樣冰鎮的shot glass直接飲用,是最正宗、最地道的喝法。當然,如果可以佐以酸黃瓜、魚乾等下酒菜,一定會讓俄羅斯人更爽更嗨。

一年365天,每天都有喝酒理由

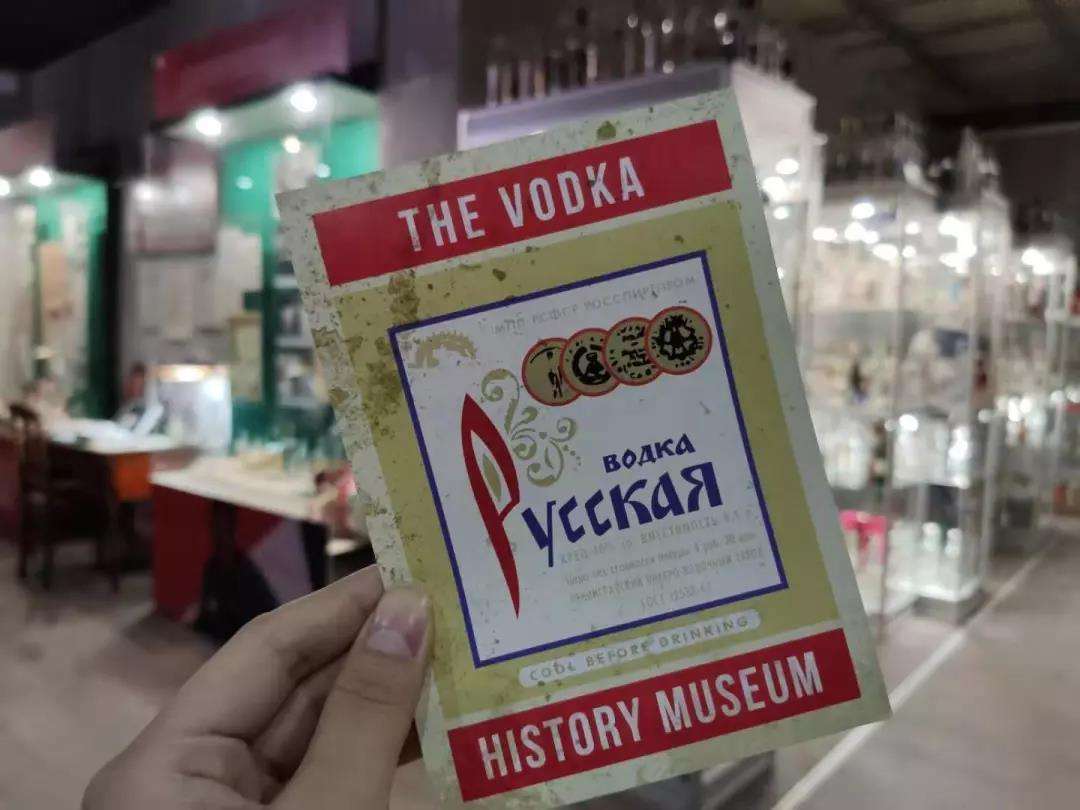

莫斯科東北郊區的伏特加酒歷史博物館,大概是“拜讀”伏特加傳奇的最佳地點。

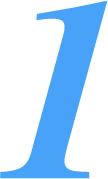

甫入博物館大門,一塊用紅字寫著“365”字樣的大木牌十分搶眼,上面用俄語密密麻麻地羅列的約莫幾十行小字,竟然是一年365天,每一天飲用伏特加的理由。每個日期都對應著歷史上一個重要日子或有趣事件,比如1月6日是福爾摩斯的生日,10月12日曾舉辦過俄羅斯歷史上第一場足球賽,11月1日對應著蘇聯墮胎合法化,12月15日則是歐元誕生……我們在驚歎咋舌之餘也不免莞爾,“戰鬥民族”為了滿足喝酒的欲望,果真是使出了“洪荒之力”。

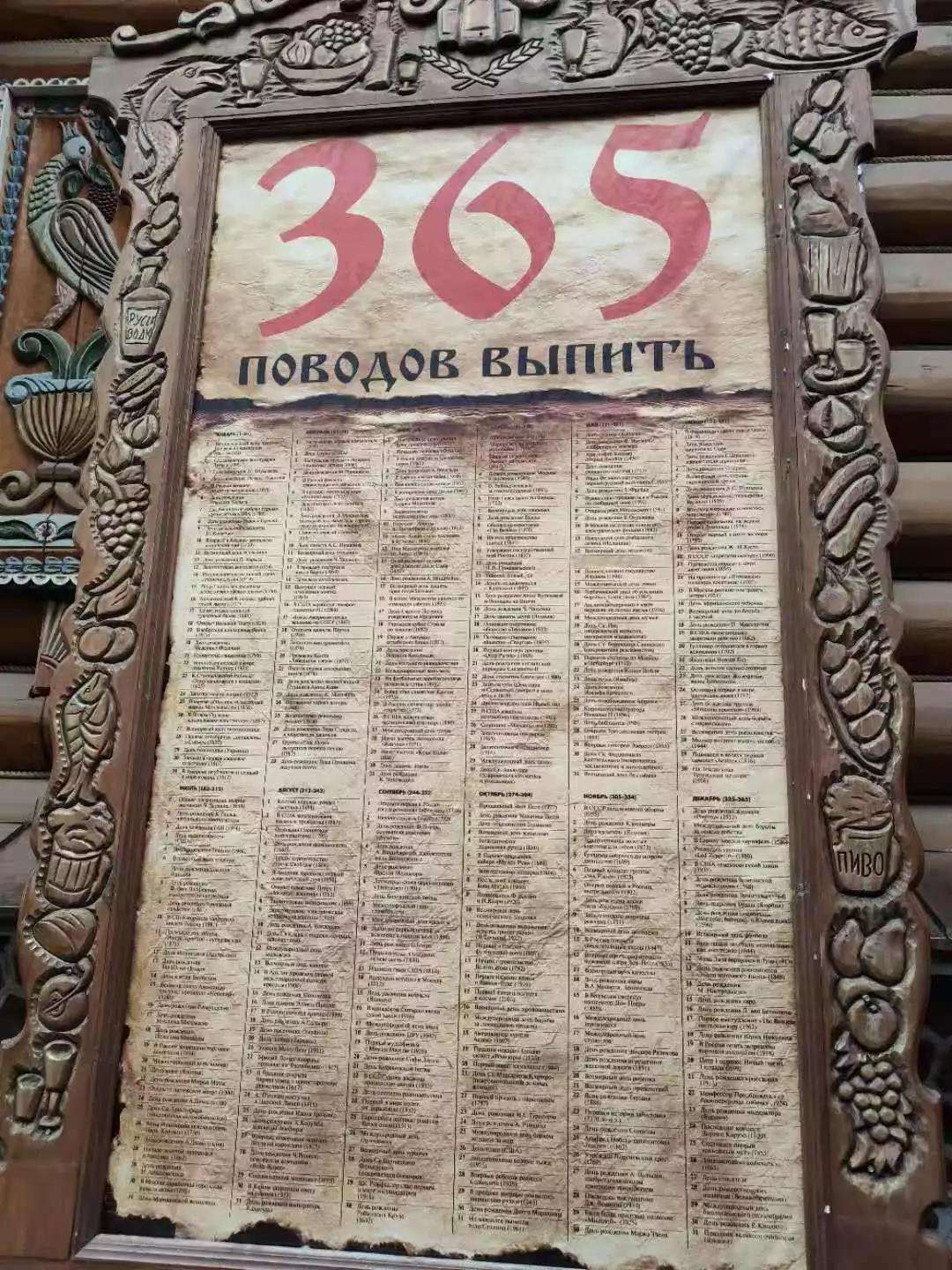

博物館內諸如此類幽默風趣的調侃性段子更是比比皆是。比如,樓道裡醒目的“Keep calm and drink vodka”和陳列在最後一個展廳展櫃裡的“閉嘴吧,喝就完事兒了”。靠裡面的酒櫃裡,甚至收藏著一張中蘇冷戰時期的漫畫,寫著“我們不和瞪眼睛的人喝酒”,聯繫時代背景一想便能察覺其中的詼諧,中蘇兩黨兩國關係的冷暖晴雨盡在不言中。

博物館的中央展廳裡,陳列了許多伏特加酒瓶。這些來自包括俄羅斯在內的世界各地的珍藏,或以外形奪目,或以質地取勝。其中,以槍支和黑熊形象呈現的酒瓶,在一眾伏特加酒瓶中格外吸睛。

成也伏特加,敗也伏特加

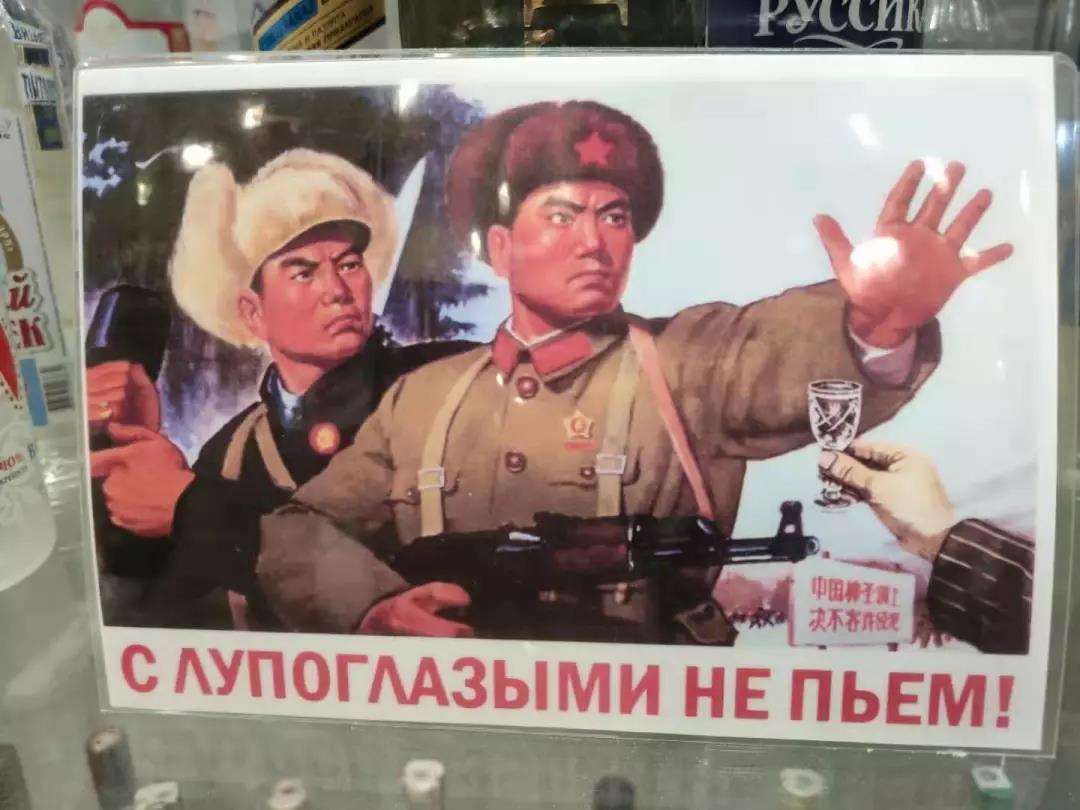

總讓人貪杯的伏特加,也曾給俄羅斯歷史注入了不少的負面效應。因此,自伏特加問世的那一天起,它的擁護者和反對派就一路相伴相隨。歷史上的每個階段,都會有高層精英主張為了國家的富強提倡戒酒棄酒,制度化的安排也由此出現,比如“反酗酒協會”。博物館門口張貼了一張海報,“喝酒與社會主義建設不能相容”是它的主打詞,而這正是禁酒運動中的著名宣傳口號。博物館裡還有一個展廳陳列了“戒酒所”的內部場景,牆上掛著的漫畫裡一句“需要冒這麼大的險嗎?”格外醒目。

不過,歷史反復證明,俄羅斯過去幾個世紀裡所有自上而下的禁酒運動,實際上都收效甚微,甚至在多數情況下與執政者願望相左,最終產生了猛烈的反效果。比如,1985年至1987年,戈爾巴喬夫主政不久就開展反酗酒行動,本意是要消除喝酒誤事的惡果,解放蘇聯的生產力。但這種限制伏特加銷售和配給的行為,卻讓本來可以用買醉來麻痺自己忘卻對現實不滿的民眾,很難再擁有消除鬱悶、壓抑和對當局不滿的管道,事實上衝擊了蘇聯共產黨執政的正當性。在此意義上,蘇聯的解體,伏特加也有直接“貢獻”。

戈巴契夫的禁酒令還有一個社會惡果,即直接造成酒精上癮的蘇聯人轉向各種含工業酒精(古龍水,沐浴油,窗戶清潔劑,油漆稀釋劑)的液體,以此替代伏特加,蘇聯晚期公民死亡率的大幅上升與此不無關係。類似的劇本在近幾年也曾在俄羅斯反復上演。據報導,2016年僅在伊爾庫茨克市一地,就有49人因為飲用了由含酒精的沐浴露土法釀造的飲品而不治身亡。

年輕人:我們不為伏特加而生

在參加中國駐哈巴羅夫斯克總領館舉辦的建國70周年暨中俄建交70周年招待會時,我們遇到了一位來自太平洋國立大學(Tихоокеанский государственный университет )的大二學生。他來自薩哈林州,在鄉下長大。他承認原來的確有酗酒成風的現象,但現在政府興建了各類體育設施,越來越多的人選擇有空時去運動,不再沉迷在伏特加的江湖中。他自己已經學習了5年空手道,平日裡滴酒不沾。

在採訪幾位酒吧的酒保時,他們的第一反應往往是莞爾一笑。因為他們更清楚哪些人來買酒以及為什麼喝酒。

“過節慶祝,與朋友相會都有必喝的理由。這種場合喝點伏特加,絕對能帶動氣氛。”

“十五六歲時,我覺得喝到酩酊大醉很酷,回頭想想其實也沒什麼意思。”

“現在喝酒的人越來越少了,人們都更注重健康。”

據世界衛生組織公佈的飲酒與健康報告顯示,俄羅斯的人均飲酒量總體呈現下降趨勢。其中伏特加人均飲用量在2015年更是達到歷史新低水準,與90年代末期相比降幅超過百分之五十以上。減少飲酒、注重運動、追求健康的生活方式逐漸成為新一代俄羅斯青年人的共識。

俄民眾:出產世界上最好的伏特加不意味著最能喝

“俄羅斯人很能喝”這個來自全世界的刻板印象,讓俄羅斯人嗤之以鼻。在他們看來,每個國家、每個民族都有好酒之徒,單純這樣定義俄羅斯是沒有道理的。甚至不少人認為這是西方帶有政治傾向的惡意宣傳。

莫斯科伏特加歷史博物館的工作人員表示:“蘇聯解體後伏特加猛增的銷量,可能讓其他國家造成了誤解。斷言俄羅斯是酗酒民族是不對的,搞不好我們俄羅斯人還喝不過其他國家的人呢!”

至於伏特加能否成為象徵俄羅斯的經典符號,大部分受訪者都表示贊同。作為歷史悠久的伏特加生產大國,俄羅斯人相信本國的伏特加絕對是世界上最好的。不過,他們也同時提到,伏特加並非俄羅斯的唯一象徵,熊、白樺樹、三弦琴、手風琴等等很多蘊含豐富意味的元素組合到一起,才足以表徵廣袤的俄羅斯大地。

不可否認,伏特加確實深深嵌入了俄羅斯國家命運和日常生活,通過它更容易進入俄羅斯人的精神世界。但或許在將來,“在俄羅斯沒有什麼是伏特加解決不了的問題,如果一瓶不行,那就來兩瓶”會僅僅只是個傳說而非現實。更高、更快、更強、更健康,沒有什麼不好。互為最大鄰國的中俄兩國年輕人,一定會找到更好的方式做到民心相通,推動中俄關係好上加好。

(作者是上海外國語大學“全球重大事件多語種全媒體報道”團隊學生)

【延伸閱讀】